6月7日,特朗普再次表示,随着6月19日的最后期限临近,其可能将再次暂缓执行封禁或强制出售TikTok的法律。这将是特朗普自1月就任美国总统以来第三次给予TikTok宽限期。在中美经贸谈判的背景下,TikTok再次被推到了风口浪尖。

从美国TikTok禁令的拉锯战,到联合国互联网治理谈判的激烈交锋,再到亚太地区海底电缆的明争暗斗,互联网已不再仅是信息高速公路,更成为各国博弈的重要战场。当网络空间竞争逐渐映射到现实空间,互联网治理何去何从?

本文摘选多个智库的观点,分析网络空间竞争相关现状,探讨全球网络空间治理面临的挑战与发展态势。

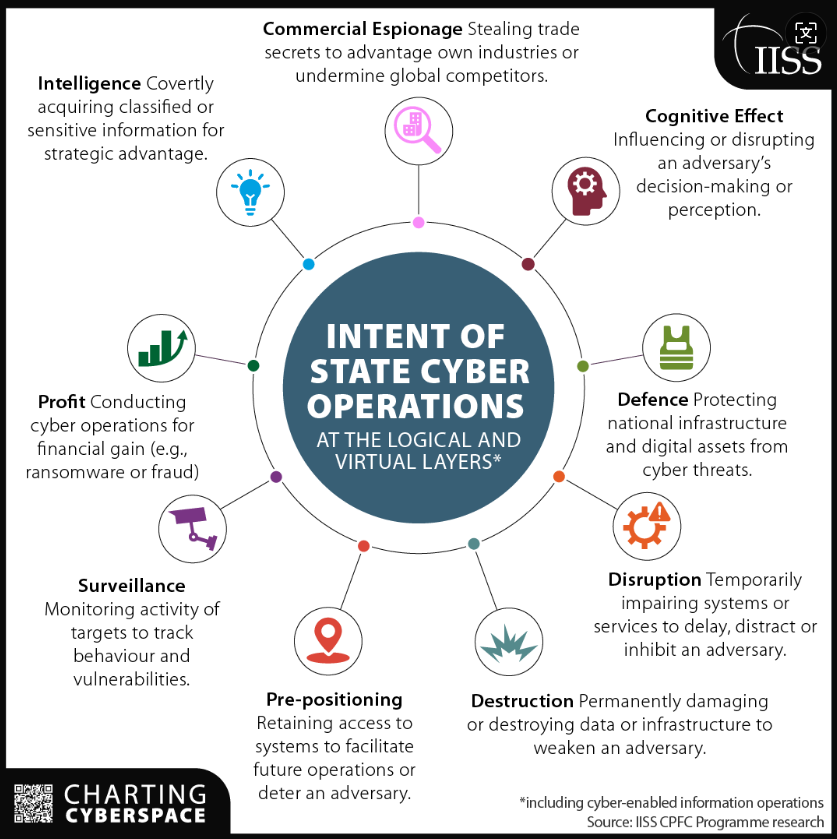

图片来源:国际战略研究所

一、网络空间竞争的认知扭曲

国际战略研究所4月25日发布的《网络空间的竞争:被扭曲的认知》揭示了全球网络空间竞争的新态势。文章认为,当前网络空间活动已呈现主体多元化、手段多样化、影响全球化等特征,远超出公众普遍认知的范畴。随着数字技术的快速发展和扩散,网络行动已从少数大国的专属领域演变为全球性的战略竞争舞台。

数据显示,目前全球至少有70个国家和地区在网络空间开展各类国家行为,这一数字较21世纪初的有限参与呈现爆发式增长。这些行动涵盖破坏性攻击、情报收集、执法协作等多个维度,且技术门槛的持续降低使得中小国家也能参与其中。值得注意的是,网络能力的普及让格鲁吉亚、巴拿马等国家得以在数字领域维护自身利益,这表明网络空间的权力格局正在发生深刻变化。

图片来源:国际战略研究所

在网络竞争手段方面,报告梳理出三种主要形态:网络攻击、信息操控和基础设施争夺。其中,网络攻击行为从早期的震网病毒等孤立事件,已发展为朝鲜加密货币盗窃等大规模、高价值的系统性行动。虚假信息战更是影响全球134个国家和地区,其操作手法不断进化,罗马尼亚总统选举结果被推翻的案例表明,此类行动已能实质影响政治进程。而海底电缆作为承载95%国际流量的数字动脉,正成为战略博弈的新焦点,全球52条新建电缆计划引发激烈地缘竞争。

该文章特别强调当前国际社会存在的认知偏差问题。受西方主导的网络安全叙事和媒体报道框架影响,公众注意力过度集中在中俄等“传统威胁”上,而忽视了其他行为体的潜在影响。这种选择性关注导致战略判断失真,可能引发严重误判。事实上,中国近期发布的网络行动归因报告显示,各方都在积极塑造有利于己方的认知框架,网络空间的舆论博弈日趋复杂。只有突破既有认知框架,摆脱选择性关注的局限,才能准确把握网络空间竞争的复杂现实,为制定有效的网络空间治理策略奠定基础。

二、亚太地区网络空间威胁趋同

国际战略研究所5月14日发布的《亚太地区网络空间威胁的趋同》指出,亚太地区网络安全形势日益严峻,各类威胁威胁正跨越虚拟与物理领域,呈现相互交织的复杂态势。俄罗斯在俄乌冲突中对卫星服务的干扰、海底电缆的破坏事件,以及亚太地区频发的勒索软件攻击(如印尼数据中心遭袭),均凸显了网络威胁的现实紧迫性。

图片来源:国际战略研究所

亚太各国军事网络力量建设呈现明显差异。新加坡通过数字与情报服务提升战略成熟度,印度、日本分别推进网络作战联合准则与进攻性政策,印尼、菲律宾则处于战略构建初期。

跨领域威胁成为亚太网络安全的核心挑战。但卫星技术的普及亦带来新风险:东南亚网络诈骗中心利用星链规避打击,美国将星链用于地缘政治谈判,以及中俄对太空军事化的推进,以上均表明:网络空间作为海底电缆、卫星系统等物理基础设施的虚拟领域,已成为灰色地带战术的重要战场。

面对复杂形势,该文章建议亚太国家采取更为综合的防御策略,在提升军事网络力量战略成熟度的同时,整合海底电缆保护、卫星通信安全与信息环境治理。未来,多域协同的防御体系构建、国际规则制定中的话语权争夺,以及技术自主可控能力的提升,或成为地区网络安全格局的关键变量。

三、国防工业为网络空间治理带来启示

英国皇家联合军种国防研究所5月8日发布《网络空间责任行为建设:国防工业的经验启示》。文章指出,网络空间活动融入公民社会面临挑战,可从发展更成熟的国防工业中汲取经验以推动责任行为建设。

四、美国正“让渡”国际互联网治理主导权

联合国科技促进发展委员会(CSTD)2025年4月召开会议评估信息社会世界峰会(WSIS)二十年成果时,美国在会议上打破二十年共识传统,要求对包含可持续发展目标的决议进行表决,最终以33:1惨败。大西洋理事会 4月23日发布的《美国在联合国采取后退性行为,如何危及互联网治理未来》,认为美国一反常态的对抗性立场引发国际社会对互联网治理未来的担忧。这一行为不仅使美国陷入孤立,更危及WSIS倡导的多利益相关方治理模式。

图片来源:新华社

美国在会议上的争议性表现主要体现在三个方面:首先,反对将WSIS进程与可持续发展目标挂钩,认为这些议题不符合国家主权原则;其次,拒绝支持涉及多样性、公平和包容的政策;最后,坚持会议应聚焦数字技术促进繁荣的实际目标,不认可支持因种族或性别而污名化或贬低他人的多样性、公平和包容政策的工作或计划。这种立场转变与其长期倡导的包容性治理原则背道而驰,损害了国际合作氛围。

美国的这种后退行为使其在联合国陷入孤立,同时也关闭了与将可持续发展议程作为外交政策核心的国家合作的大门。对多数发展中国家而言,如果互联网和新兴技术与自身发展目标脱节,多利益相关方模式就失去了实际意义。美国退出发展议程的做法,可能会进一步加深部分发展中国家认为该模式仅是西方主导工具的既有疑虑。

文章认为,随着美国在联合国采取对抗性立场,中国正积极塑造自身作为联合国发展议程坚定支持者的形象,逐步成为可持续发展目标最重要的推动力量之一。发展中国家日益感受到传统盟友的疏离,转而寻求新的合作伙伴。中国抓住这一机遇主动作为,七十七国集团向中国靠拢的趋势已十分明显。

美国在联合国的后退性行为,严重危及了互联网治理的未来。这种行为削弱了西方联盟在互联网治理领域的话语权,为其他模式的崛起创造了机会。美国应该重新审视其战略,建立联盟,鼓励各国政府合作,制定促进开放、协作和包容的互联网治理环境的数字政策,而不是放弃对可持续发展目标的支持。

五、美国TikTok禁令扰乱互联网治理

自美国国会颁布 TikTok“不卖就禁用”法案以来,该事件持续引发广泛关注与争议。美国公共政策企业研究院于2025年5月2日发布《我们到底要不要禁TikTok?》,认为美国TikTok禁令陷入法律合宪性与实际执行力的矛盾困境,既未能有效解决国家安全隐忧,又对言论自由构成潜在威胁,同时削弱了美国在数字治理领域的地缘政治博弈筹码。

数据来源:路透社

从法案出台背景来看,美国政府对TikTok的数据收集行为存在严重担忧,认为中国作为地缘政治对手,可能利用该平台收集的数据获取竞争优势。然而,法案的出台也伴随着争议,部分反对者指出,许多国会议员推动法案的动机存在违宪嫌疑。他们不仅想要限制可能存在的中国宣传内容,还试图打压其他虽合法但不受欢迎的内容,这严重威胁到美国宪法第一修正案所保障的言论自由原则。

在司法层面,最高法院为赶在2025年1月19日的法案执行期限前作出裁决,采用加速审理程序。法院刻意回避了国会基于内容审查的立法动机,前众议员迈克・加拉格尔透露,法案原本难以通过,是因哈马斯袭击事件后TikTok上出现大量反犹内容才获得足够支持。此外,法院对政府“别无他法”的主张未进行严格审查。

在禁令执行方面,实际情况与预期大相径庭。TikTok仅进行了14小时的短暂停服,这更像是一种表面姿态,因为禁令主要限制应用商店上架,而非直接禁止应用运营。特朗普政府两次推迟执行至6月19日,应用商店也在获得保证后恢复上架。这种执行不力带来影响:既留下可能被滥用的司法判例,又未能真正解决数据安全隐患。随着中美贸易战升级,相关数据的战略价值反而提升。

文章最后提出,强制出售是理想方案,既能让美国用户继续受益,又能切断数据流向中国,但字节跳动坚持宁可关停也不出售的态度,使美国政府失去谈判筹码。此外,白宫对禁令执行的消极态度,进一步削弱了其在贸易谈判中的地位,让TikTok逐渐成为中国重要的谈判筹码。

·END·

作者:黄晶

编辑:赵佳文

编撰:同济大学国家创新发展研究院

监制:同济大学政治与国际关系学院、同济大学外国语学院

监审:同济大学网络空间国际治理研究基地