近来,英特尔一直被传有“打包出售”的计划,更传闻这位“神秘买家”是马斯克。作为一家覆盖从芯片设计到制造全流程的美国公司,英特尔曾长期稳坐全球半导体行业的头把交椅。

然而,随着移动互联网的兴起和人工智能技术的发展,英特尔逐渐失去往日光环,不仅业务持续亏损,还频繁卷入收购传闻:私募巨头银湖资本计划收购英特尔可编程芯片部门Altera的多数股权;台积电和博通计划分别收购英特尔代工和芯片设计部门。如若被拆分,这家曾定义“摩尔定律”的科技图腾,或将彻底丧失其长达半个世纪的全产业链控制权,成为数字革命中被颠覆的又一个典型案例。大鳄沉浮也许让人惋惜,但英特尔今日之困境,早有迹可循。

昔日,叱咤风云

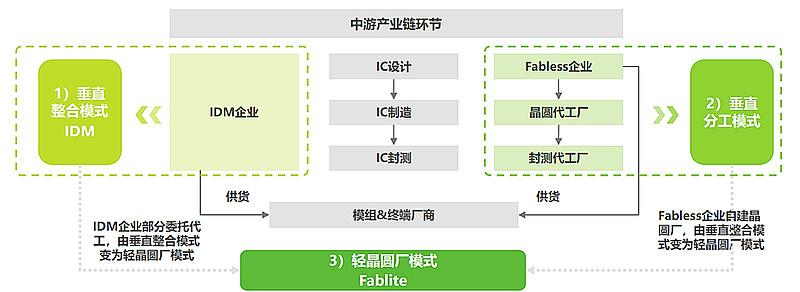

在半导体发展史上,英特尔曾是一个不可撼动的名字。1968年,戈登·摩尔(Gordon Moore)和罗伯特·诺伊斯(Robert Noyce)共同创立英特尔,以研发半导体存储器技术起家,而后专攻微处理器,坚持IDM模式,即垂直整合制造,实现芯片设计与制造的一体化。

图片来源:36氪

英特尔推出第一款“动态随机存储器”(DRAM)的芯片C1103,颠覆了传统的磁芯存储器。

英特尔推出世界上第一台4004微处理器,以高集成度和小型化特点开启了微处理器时代。

英特尔在8位处理器基础上,陆续推出16位结构的8086和8088等系列微处理器,被IBM等计算机制造商广泛采用。

英特尔与微软组建的“Wintel”联盟几乎垄断个人PC市场,其标志性的“Intel Inside”营销标签深入人心,成为技术创新的代名词。

英特尔年营收突破百亿美元,站上半导体行业巅峰。

彼时的英特尔如日中天,可能未料及日后逐步从坐标系沦为背景板的命运。

图片来源:新浪新闻

英特尔的成功离不开“摩尔定律”和IDM模式的驱动。

摩尔提出“摩尔定律”:当价格不变时,集成电路上可容纳的晶体管数目每18到24个月会翻一番,性能也将提升一倍。凭借“摩尔定律”的预言,英特尔持续投入高性能处理器研发,迅速成为全球芯片巨擘。

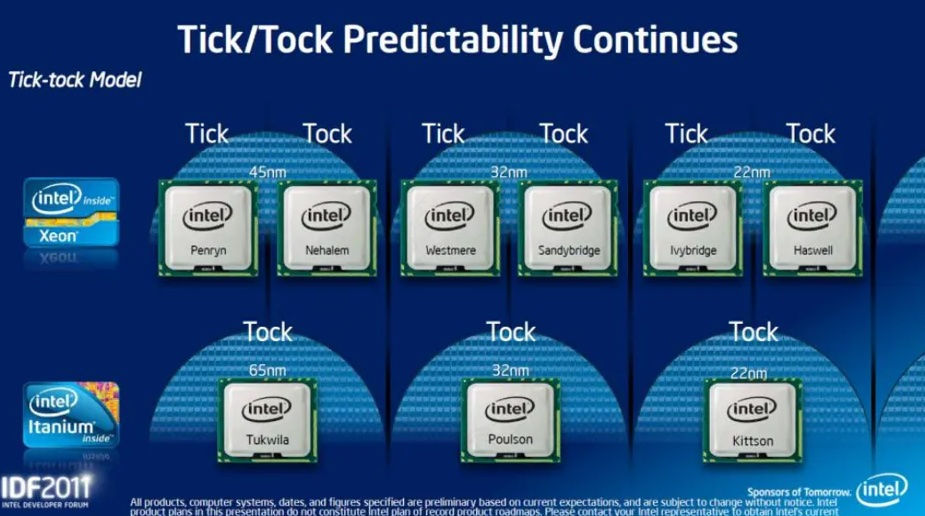

英特尔实施“钟摆战略”(Tick-Tock),奇数年侧重提升生产工艺,偶数年注重革新微架构。这一策略在初期封死了后进者反超的路线,帮助英特尔维持技术领先优势。

通过与主要PC制造商如戴尔、惠普和联想紧密合作,英特尔的产品得以在全球市场广泛应用。根据IDC数据,英特尔在全球PC处理器市场的份额达到80%以上。

“Tick-Tock”模式示意图,图片来源:Intel

而今,四面楚歌

马云说过,“很多人输就输在,对于新兴事物,第一看不见,第二看不起,第三看不懂,第四来不及。”诺基亚、柯达、英特尔等昔日的龙头企业正是因为对新趋势的忽视或反应迟缓,才走向了衰败。

作为功能机时代的王者,诺基亚在智能手机兴起之初并未意识到触摸屏和移动互联网的颠覆性潜力。其管理层过于依赖原有的技术优势和市场份额,未能及时洞察到用户需求的变化和行业趋势的转向,最终被时代淘汰。曾经的影像市场老大柯达,早在1975年就发明了数码相机技术,但公司认为,与其冒险投入未知的数码技术领域,不如继续深耕时兴的胶片市场以打败竞争者。于是,当索尼等竞争对手的数码相机迅速占领市场时,柯达已错失先机,最终走向破产。

如今,英特尔似乎也在重蹈覆辙。2024年,英特尔遭遇了前所未有的经营危机:8月宣布全球裁员15%;截至2024年底,公司股价年内累计暴跌近60%,市值跌破千亿美元大关,被移出道琼斯工业平均指数,由英伟达取而代之。与此同时,高通收购传闻、工厂出售计划、大规模裁员以及子公司剥离等消息接连不断,甚至公司管理层因涉嫌在财报中作出“重大虚假或误导性陈述”,遭到众多股东联合起诉。本月初,英特尔宣布其斥资280亿美元在俄亥俄州建设的尖端芯片制造基地将延期5年投产。国际评级机构标普警告,若英特尔在未来两年无法实现芯片制造技术的突破,可能面临拆分的风险。曾经的科技巨头,究竟因何沦落至此?

图片来源:新工科局

1.未能入局智能手机时代

在智能手机时代,英特尔错失ARM架构的浪潮,被高通、苹果等竞争对手远远甩在身后。2007年前后,高通凭借Snapdragon系列处理器和基带芯片,迅速占领智能手机市场,2010年推出的Snapdragon S1处理器成为Android手机的主流选择。2006年Mac世界大会上,英特尔以出价低于其预算成本为由拒绝乔布斯将芯片植入苹果第一代iPhone的想法,也因而错失进军移动市场的门票。

与此同时,苹果转向ARM架构,自主研发A系列芯片不断取得突破。除此之外,三星、华为、联发科等公司也基于ARM架构开发了各自的移动芯片,进一步巩固了ARM的市场地位。实际上,英特尔也尝试过研发适用于移动手机的芯片,但其始终没有放弃x86架构,2008年英特尔推出第一代Atom处理器,但由于担心威胁到服务器市场,便降低了Atom芯片的出货量,加之x86架构终不敌高效率、低功耗的ARM架构,2016年,英特尔宣布退出移动手机市场,在这一领域投资的100亿美元打了水漂。

2.AI时代的两线作战困境

AI时代,数据处理和计算能力的需求呈指数级增长。然而英特尔长期坚持IDM模式,致使其既要在芯片设计环节与AMD、英伟达竞争,又要在先进制程上与台积电等企业较量,致使其陷入两线作战的困境。

在英特尔长期主导的CPU领域,AMD一跃而起,通过将芯片制造外包给台积电、自主研发高性能Zen架构,加之极具竞争力的价格策略,逐步在消费和服务器市场上蚕食英特尔的份额。与此同时,英伟达在图形处理器(GPU)领域异军突起,AI的加持促使英伟达迅速成为全球显卡芯片龙头。而如今的英特尔,既守不住传统阵地,又难以与后起之秀抗衡,其处境令人唏嘘。

随着半导体工艺逐渐逼近物理极限,制程技术的复杂性大幅提升,研发成本随之飙升,“摩尔定律”的延续性开始受到质疑。2015年开始,英特尔制程工艺遭遇瓶颈。公司在10纳米、7纳米节点上多次延迟,并被台积电和三星领先,Tick-Tock策略和其长期依赖的IDM模式的负面效应愈发凸显。台积电则凭借先进制程的突破、专注晶圆代工的轻资产模式,实现了性能与成本的平衡,冲击了英特尔长期以来赖以生存的IDM生态体系。

面对重重挑战,英特尔进行了战略调整。例如上一任CEO帕特·基辛格提出IDM2.0战略,发展“英特尔工厂+第三方产能+代工服务”组合;技术路线上,提出“4年5节点”的激进目标;在AI领域,除了加速迭代Gaudi芯片外,试图以更开放的AI生态战略来弥补IDM模式的不足。另外,基辛格还试图向自动驾驶等新兴市场拓展,但却并未与伙伴方落成合作。在基辛格的领导下,英特尔依旧危机四伏。这些举措更像是一艘巨轮在撞上冰山前的紧急转向,虽显决心,却难以扭转局面。

3.频繁的管理层更迭

英特尔的衰落与其频繁的管理层更迭密不可分,这种不稳定直接影响了公司的战略连贯性与执行效率。自安迪·格鲁夫时代结束以来,英特尔经历了多次CEO更替,每位领导者都试图推行不同的战略方向,但缺乏长期一致的规划。例如,保罗·欧德宁时期过于依赖PC市场,错失了移动芯片的黄金机遇;布莱恩·科再奇则试图通过收购拓展新领域,但整合不力导致资源分散;帕特·基辛格虽提出了IDM2.0战略,但面对英特尔制程工艺长期落后的困局,这些计划显得仓促且难以落地。管理层频繁更迭不仅导致战略摇摆,还削弱了内部团队的凝聚力与执行力,使得英特尔在技术研发、市场布局和制造能力上逐渐落后于竞争对手。这种“换帅如换刀”的短视行为,最终让英特尔在激烈的市场竞争中失去了方向与优势。

总体来看,英特尔的衰落并非偶然,技术创新、市场竞争和战略决策等方面长期积累问题的集中爆发,将这家芯片巨头推向了困境的深渊。

被美国政府偏爱的英特尔?

从成立之初,英特尔就是美国政府高度重视的企业,其发展历程与美国的经济繁荣和国家安全紧密相连。

英特尔成立于冷战高峰期,当时,美国与苏联在科技、军事和经济领域展开全面竞争,半导体技术被视为决定未来战争和经济发展方向的关键。英特尔的创新无疑美国在微电子领域奠定了领先地位。这一时期,美国国防部通过大量采购英特尔的产品,为其提供了稳定的资金和市场。此外,美国政府还通过税收优惠、研发补贴等政策,为英特尔创造了良好的发展环境。特别是在1980年代,美国在年预算补贴1亿美元的资助下推出“半导体制造技术联盟”(SEMATECH),英特尔作为核心成员之一,直接受益于这一联盟。

作为美国芯片制造业的象征,英特尔的技术进步推动了美国经济增长,还为国家安全提供了重要保障。在军事领域,英特尔的芯片被广泛应用于精确制导武器、卫星通信和情报处理系统,以重塑美军的作战能力。在经济领域,英特尔的成功带动了整个硅谷的崛起,使美国成为全球科技创新的中心。

2023年,英特尔获得美国《芯片法案》最大补贴,被寄予“重塑芯片制造业”的厚望。但这一举措并未从根本上扭转英特尔的颓势。美国政府真的还偏爱英特尔吗?表面上看,英特尔依然是美国半导体产业的“亲儿子”,但这份“偏爱”似乎越来越像是一种“恨铁不成钢”的无奈。毕竟,在芯片制造领域,英特尔已经落后台积电至少两代制程,美国政府不得不把高端芯片订单交给台积电代工。

如今,特朗普政府表示要叫停芯片补贴,这对英特尔来说是雪上加霜,芯片制造是一场烧钱的游戏,没有政府的支持,只会加速其衰败。但无论如何,英特尔的“美国芯片一哥”地位,已经不再是理所当然,而是需要靠实力去重新证明的“奢侈品”了。

2024年3月,英特尔芯片法案补贴发放仪式现场,英特尔CEO与拜登、美国商务部部长雷蒙多合影,图片来源:Intel

随着全球科技格局的变化,英特尔和美国高端制造业都面临着前所未有的挑战。从创新乏力到产业链外移,从政策滞后到人才短缺,美国高端制造业正面临多重挑战。二者的困境相互映照,暴露了更深层次的结构性问题。

对于英特尔而言,在深度绑定美国政府的“芯片梦”之后,已无退路。它的故事或许最终难逃“虎头蛇尾”的结局,那些对行业未来的展望和“芯”梦想,已被市场反复“祛魅”,留下的是对创新与变革的深刻反思。英特尔的困境不仅是一家企业的兴衰,更是全球科技竞争格局变迁的缩影,它警示着所有参与者:以创新为驱动,以变革为常态,才能在未来的竞争中孕育出真正的突破与重生。

·END·

作者:李青倩

编辑:赵佳文

编撰:同济大学国家创新发展研究院

监制:同济大学政治与国际关系学院、同济大学外国语学院

监审:同济大学网络空间国际治理研究基地