9月12日,科技政策(TechPolicy)智库发布了题为《技术复杂化使得美国各州难以在激增的立法中定义“深度伪造”和相关术语》报告。报告分析了美国各州对“深度伪造”技术所采取的不同法律框架,以及这些差异如何导致法律实施上的不一致。报告进一步探讨了这种不一致性可能给受害者维权带来的影响,揭示出背后所涉及的立法挑战与政策分歧。

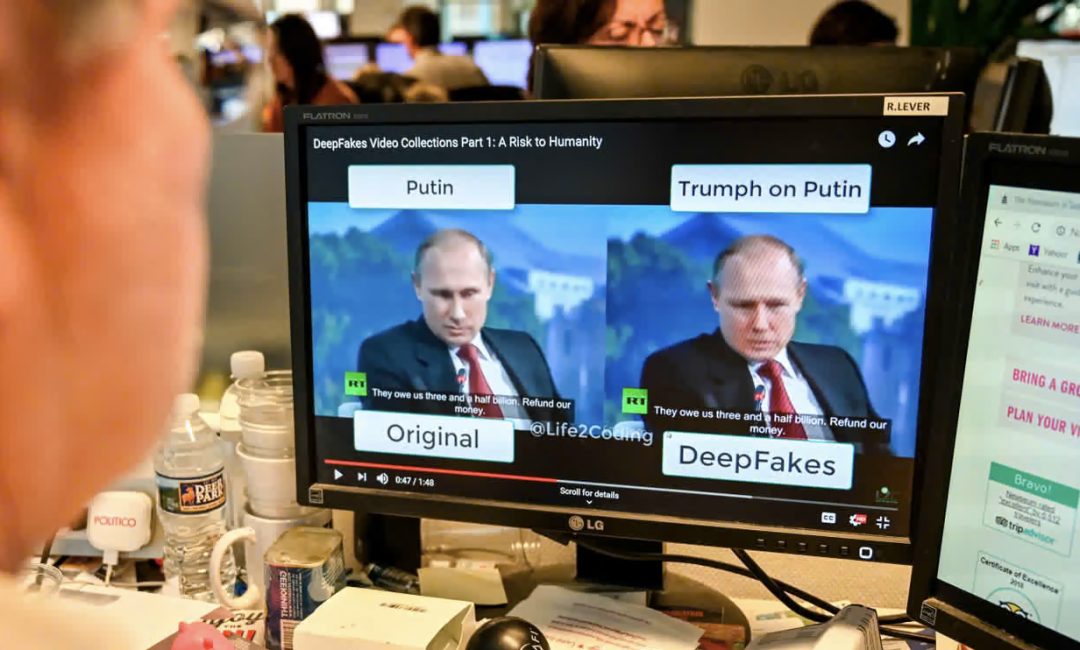

观众在比较俄罗斯总统普京的原视频和深度伪造视频。图片来源:卫报

一、“深度伪造”法律定义的困境

“深度伪造”这一术语起源于Reddit平台上一个现已删除的社区。该社区由一群机器学习爱好者组成,他们在2017年合作开发了一款名为“换脸”(face swapping)的软件,用于将未经同意的女性面部插入色情视频中,因此这一技术诞生之初就不怀好意。

尽管“深度伪造”的起源并不光彩,许多联邦州议会在制定相关法律时,仍然决定采用这一术语,并对其做出了不同程度的定义和解释。

例如,得克萨斯州通过的SB 1361号法律,明确了“深度伪造”一词的早期定义,规定其为“一段以欺骗为目的制作的视频,似乎显示了一个真实人物执行在现实中并未发生的动作”。这一定义反映了立法者对深度伪造技术的初步理解,旨在打击那些试图利用视频技术进行虚假传播的行为。

随着近年来“深度伪造”扩展到包括被修改过的静态图像,甚至是伪造的音频片段,明尼苏达州将“深度伪造”的范围定义为“任何录像、电影、录音、电子图像或照片,或任何言论的技术表述或实质上的衍生行为”。

各州法律 | “深度伪造”定义 |

加利福尼亚州AB 602 | 任何以某种手段制作或更改的录音或录像,使其虚假地显现为一个理性观察者误以为真实的录音,并借此记录下某人的言语或行为,都将被视为伪造。欺骗性录音不包括以下各项: (1)讽刺或恶搞的录音。 (2)如果考虑到上下文、内容或明确的提示,理性人不会将其视为真实记录的录音或视频。 |

明尼苏达州 HB 1370 | 任何录像、电影、录音、电子图像或照片,或任何言论的技术表述或实质上的衍生行为: (1)其逼真程度使理性人相信它描绘了某个人的言语或行为; (2)其制作主要依赖于技术手段,而非他人通过身体或口头模仿该人物的能力。 |

新罕布什尔州 HB 1432 | 在某段视频、音频或其他媒体中,某人的面孔、身体或声音经过数字化修改,使其:看起来像其他人;看起来在说他/她从未说过的话;看起来在做他/她从未做过的事。 |

得克萨斯州 SB 1361 | 一段以欺骗为目的制作的视频,似乎显示了一个真实人物执行在现实中并未发生的动作。 |

随着“深度伪造”一词的广泛使用,网络公民权利倡导组织(Cyber Civil Rights Initiative,CCRI)等团体建议政策制定者避免使用这一术语。CCRI主任玛丽·安妮·弗兰克斯(Mary Anne Franks)在为国家家庭暴力热线撰写的文章中指出:“我们尽量避免使用由施虐者创造的术语,而是努力采用能准确表达虐待性质和危害的词汇。”

部分州响应了这一建议,开始使用“合成媒体”(Synthetic media)等更广泛的术语,涵盖所有由机器生成或操控的内容(如视频、图像等)。相比之下,更传统的“深度伪造”同义词还包括“数字表现”(Digital depiction)和“计算机生成图像”(Computer generated image)等。另一些州选择采用专门针对明显色情内容的术语来标识滥用行为。这类术语包括伊利诺伊州的“数字篡改的性图像”(Digitally altered sexual image)和犹他州的“伪造的亲密图像”(Counterfeit intimate image)等。

各州法律 | 术语 | 定义 |

密苏里州 SB 1424 | “数字表现” Digital depiction | 使用数字处理技术创建或篡改的个人逼真视觉呈现。 |

爱达荷州 HB 575 | “合成媒体” Synthetic media | 任何通过技术手段(如人工智能)生成或篡改的图像或视频,以逼真的方式歪曲了可识别个体的行为。 |

印第安纳州 HB 1047 | “计算机生成图像” Computer generated image | 通过计算机软件、人工智能、应用程序或其他设计编辑工具创建或篡改的个体照、数字图像或视频。 |

新罕布什尔州 HB 1319-FN | “合成图像” Synthetic image | 一种经过篡改或创建的图像,以逼真的方式错误地表现个体的形象 |

纽约州 S01042A | “数字化” Digitization | 对图像进行逼真篡改,使用的是除所描绘人物以外其他人的图像或计算机生成的图像。 |

二、“恶意意图”法律责任界定困境

深度伪造技术的一个重要法律问题是如何在法律框架中定义“恶意意图”。例如,华盛顿州的HB 1999号法律和爱荷华州的HF 2440号法律将发布深度伪造色情影像的行为定为刑事犯罪,而乔治亚州的SB 337号法律则仅在传播或发布这类影像时构成骚扰或对被描绘者造成经济损失时适用。同样,夏威夷州的SB 309号法律规定,发布人工智能生成内容的行为将受到处罚,但前提是该行为有明确意图,旨在对受害者的健康、安全、业务、职业、教育、财务状况、名誉或个人关系造成实质性伤害。

这些条款的设计希望平衡言论自由与保护受害者权益之间的冲突,然而这也可能为施害者提供法律漏洞。施害者可以声称其无意骚扰或伤害受害者,而是出于某种“好感”或“欣赏”。例如,韩国的新闻报道揭露了某些深度伪造制作者认为他们生成的私密影像是对女性(尤其是名人)的一种欣赏,而不是出于恶意的骚扰。

8月30日,活动人士在首尔抗议深度伪造。图片来源:法新社

三、各州立法不一致带来的问题

各州对相关术语定义的明显差异带来了两个关键问题:受害者在面对这些法律时可能会感到困惑,难以准确理解自己有哪些合法权益;各州在实际执行这些法律时存在显著差异。

类似的困境已经在非自愿色情内容(通常称为“色情报复”)中出现。这是指在未经当事人同意的情况下,出于报复目的,故意传播、发布或威胁发布涉及该当事人的色情或裸露图片、视频等私密内容的行为。目前,尽管这种行为在49个州和华盛顿特区是非法的,但联邦层面依然缺乏统一的法律。十多年来,法律专家不断指出,各州在法律严厉程度上的差异造成了一种不平等的局面——某些州的受害者能获得更多的法律保护,而其他州的受害者则无此保障。此外,由于各州法律的不一致,全球范围内传播侵害性内容的平台难以与地方执法部门有效合作。换句话说,正如许多人指出的那样,互联网的全球化本质使得州界的法律限制无效。

在没有联邦立法的情况下,深度伪造的相关立法可能也会走上同样的道路。尽管某些州已经通过了深度伪造色情内容的法律,但是当一位女性的Instagram头像被用作生成不雅图像时,她可能在加利福尼亚州能够得到法律援助,而在得克萨斯州则没有;如果图像的“真实感”不足,施害者可能在爱达荷州或新罕布什尔州不会受到法律的制裁,而在印第安纳州则会被定罪;如果图像的制作者声称出于好感而非恶意,那么受害者在佛罗里达州可能赢得诉讼,但在弗吉尼亚州可能无从追究。

泰勒·斯威夫特的深度伪造图片在社交媒体平台上传播。图片来源:卫报

·END·

编译:石淳瑜

编辑:邵正棋

编撰:同济大学国家创新发展研究院

监制:同济大学政治与国际关系学院、同济大学外国语学院

监审:同济大学网络空间国际治理研究基地