2024年6月5日,以“AI驱动安全”为主题的2024全球数字经济大会数字安全高层论坛暨北京网络安全大会(BCS 2024)战略峰会在北京召开,探讨了网络安全的新挑战与新机遇,展现了中国在网络安全领域的积极态度和开放合作精神。此前,于2月在美国休斯顿举办的IEEE第三届网络安全人工智能国际会议(ICAIC)也聚焦人工智能在网络安全领域的应用和研究,讨论了一系列人工智能新技术如何赋能网络安全。

图片来源:会议官网

人工智能

在网络安全领域的应用

近来,网络恐怖主义、网络犯罪、网络诈骗、网络攻击等网络安全事件频发,而人工智能的广泛应用为网络安全领域提供了不同于以往的新型防御方式。目前,人工智能技术在网络安全防御中的应用主要包括以下几个方面:

身份识别与认证

身份认证和访问控制技术通过验证用户的身份信息,并限制其访问权限,确保只有经过授权的用户能够访问特定的系统、网络或数据。为了增强的安全性,人工智能技术被引入到身份认证中,主要体现在人脸识别技术、声纹识别技术、行为分析等应用中。例如,苹果公司的面容识别(Face ID)和指纹识别技术用于手机解锁和支付验证。

此外,机器学习和深度学习技术可用于构建复杂的身份认证模型。通过训练算法和大量的数据,系统可以学习和识别出不同用户的特征和行为模式,提供更精确和智能的身份认证。

图片来源:RPA中国

攻击检测

网络入侵检测。为提升网络入侵检测的性能,研究人员正在逐渐将深度学习网络,如卷积神经网络CNN、循环神经网络RNN,以及对抗神经网络和强化学习等技术应用到网络入侵检测中。这些技术目前已经取得了初步成果,但在大型动态系统中有效地实现基于人工智能技术的网络入侵检测依旧面临困难。

垃圾邮件检测。基于人工智能技术的垃圾邮件检测方案已经发展多年。谷歌表示,基于人工智能技术的Gmail垃圾邮件识别率高达99.9%,证明了利用人工智能的手段成功检测钓鱼邮件规避鱼叉式网络钓鱼的攻击是可行的。

恶意软件检测。传统的基于机器学习的恶意软件检测方法属于监督式学习,容易被攻击者绕过。研究人员利用强化学习技术提出了DQEAF框架,该框架通过不断与恶意软件样本进行交互来训练人工智能代理,以加强对恶意软件的识别。

加密流量检测。常见应用包括异常流量检测、威胁检测、行为分析、数据包分类、流量特征提取、实时监控和响应等。在流量识别领域,人工智能尚处于起步阶段,主要应用于数据处理和辅助决策。

图片来源:摄图网

攻击防范

漏洞修复。机器学习和深度学习算法可以实现漏洞自动修复,及时弥补系统缺陷。例如GenProg方法使用遗传编程修补程序源代码,DeepRepair方法在此基础上使用深度学习生成修复方案。目前人工智能修复漏洞仍需要人工参与和研判。

攻击预测与拦截。人工智能可以通过学习已知漏洞的潜在特征,预测零日漏洞、未公开漏洞等未知威胁。例如Check Point企业的Quantum Titan平台利用深度学习技术防范网络钓鱼攻击和域名系统漏洞,相较于传统的签名防御技术实现了五倍以上的DNS攻击拦截率和四倍以上的零日钓鱼攻击拦截率。防御者还可通过大规模语言模型(即LLMs,下文简称大模型)完成优化攻击流量分析、恶意代码逆向分析等任务。

企业组织的安全运营

安全运营是指通过策略、技术和流程来管理和维护组织的网络安全,以确保组织的信息资产受到保护,免受未授权访问、数据泄露、恶意软件等威胁。

Capgemini(凯捷咨询)研究显示,80%的公司需依赖人工智能帮助识别网络风险和阻止网络攻击。当前人工智能帮助组织实现安全运营主要通过 AISecOps(智能驱动 安全运营)平台和大模型。

AISecOps(智能驱动安全运营)平台。基于人工智能技术在网络攻击和防御中的应用,AISecOps提供自动化异常行为分析、自适应防御策略生成、告警评估和攻击研判等功能,有助于构建智能化、自动化的网络安全运营体系。企业如Splunk、Broadcom等正在重点布局相关技术。

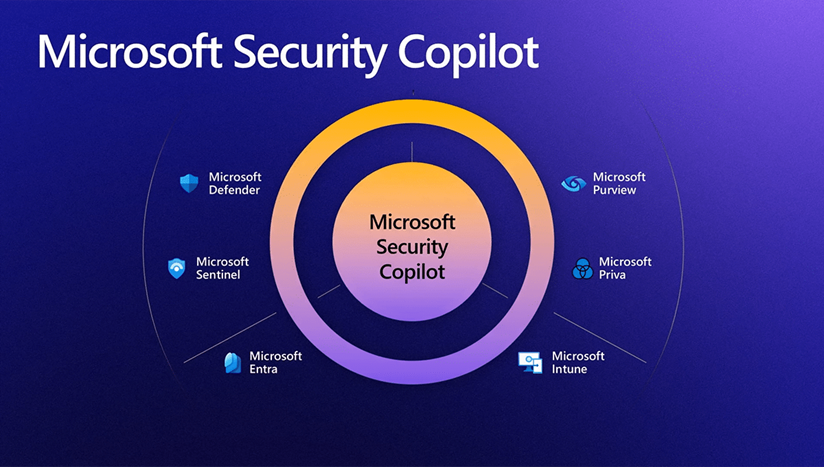

大模型。大模型具备辅助建设网络安全运营体系的能力,能承担安全运营体系的部分子功能,如构建安全运营知识库、担任人工智能技术客服或作战室管家、指导安全合规体系建设以及对各类制度文档进行自动合规迭代,从而提高安全运营的效率和准确性。例如,微软推出Security Copilot(基于GPT-4模型)辅助安全运营,并与其拥有65万亿个网络安全威胁的安全模型库相结合使用,为企业、个人用户提供网络安全、恶意代码防护、隐私合规监控等服务。

图片来源:arnav.au

我国AI赋能

网络安全的现状

为应对生成式人工智能爆发带来的网络攻击、网络舆情等新网络安全风险,我国正通过政策引导、支持构建网络安全大模型、加强国际合作等方式,提前研判和应对网络安全挑战,最大限度规避负面效应,有效发挥人工智能对我国网络安全的赋能效应。

传统网络安全防护亮红灯,

AI赋能网络安全成为各界关注的重要事项。

一方面,国家高度重视人工智能赋能网络安全的作用。二十大报告指出,人工智能赋能网络攻防、开源情报等国家安全相关领域,是筑牢国家安全屏障的有力抓手;面向生成式人工智能技术的快速突破,我国迅速出台《互联网信息服务深度合成管理规定》《生成式人工智能服务管理暂行办法》等。

另一方面,在网络安全治理的国际会议上,不断明确AI与网络安全交融发展理念。2023年8月,第十一届互联网安全大会(ISC 2023)上,多位专家呼吁把数字安全放在更突出的位置,让数字安全与人工智能技术融合发展。近日在北京网络安全大会(BCS 2024)上,全国工商联网络与数据安全委员会召集网安领域的60家领军企业共同发起《打造“人工智能+安全”新质生产力》倡议。未来在人工智能技术的驱动下,全球网络安全治理方式将加快由被动向主动转变。

国内AI网络安全模型百花齐放,

为抵御网络安全风险提供工具。

国内网络安全企业正面迎接大模型时代安全挑战,竞相推出“AI+安全”的大模型产品和服务。

2023年5月,深信服科技股份有限公司发布网络安全垂直大模型——安全GPT,支持自然语言对话式运营,承载超80%的分析排查工作,实现安全运营自主值守,30秒研判遏制威胁。目前已帮助金融、能源等多个领域的130余家用户提升了高级威胁的检测分析水平与安全运营的处置闭环效率。

2023年8月,奇安信集团推出大模型卫士,帮助企业规范员工行为,减少大模型协助工作时的数据泄露现象;2024年3月,奇安信正式发售QAX-GPT安全机器人,对真实网络风险事件研判准确率达到100%,可以消除80%以上无效告警,助力企业网络安全运营效率提升逾60倍,产品已应用于金融、能源等头部企业的网络安全系统。

2023年9月,天融信发布天问大模型,具备风险预测、安全分析、情报抽取、知识生成、逻辑推理和决策行动等强大能力,能够实时监测和预警各种复杂的网络攻击行为。

网络安全技术提供商开发的大模型仍在持续赋能我网络安全防护。预计今年“AI+安全”将全面铺开,集中于安全运营、威胁情报、威胁检测与分析、应用程序安全、数据分类分级模块。

跨国人工智能网络安全合作不断。

大模型与人工智能技术不断发展,为解决跨国网络难题提供了新思路与方法,可更好管理与监控跨境数据流动。2023年,针对网络恐怖主义、网络犯罪、网络诈骗等跨国性难题,中缅多次就合力打击缅境内电诈网赌等犯罪活动进行了专题协调。

2023年11月,在英国主办的首届“全球AI安全峰会”上,多国共同签署了“布莱切利宣言”,约定通过国际合作建立人工智能的监管方法,表明国际社会对于利用人工智能技术提升网络安全的决心。

我国还倡导并举办世界互联网大会,提出“网络空间命运共同体”的重要主张,为网络安全国际合作指明了前进的方向。

予我对策建议

“AI+安全”的重要地位不断凸显,AI驱动网络安全发展已是大势所趋,人工智能新质生产力的潜力仍有待进一步释放。人工智能赋能网络安全仍需在基础政策支持、算力/数据支撑以及应用落地三方面持续发力。

一、政府和行业组织需积极为网络安全领域的AI技术发展创造良好的环境。

其一,通过提供税收优惠、资金支持、人才引进等政策,对AI网络安全领域的创新创业项目给予扶持。其二,制定法律和监管框架,明确数据使用的条件,严格保护个人数据。其三,监管机构需完善数据安全和网络安全的法律法规,在AI网络安全事件中,清晰界定责任归属。譬如,在AI系统错误地将合法流量标记为恶意攻击,或者未能检测到真正的威胁时,合理界定责任。

二、强化数据和算力基础设施建设。

数据是AI网络安全大模型建设的基础,需不断夯实数据底座,采取以数据为中心的AI网络攻防技术。奇安信集团董事长齐向东表示,“只要算力允许,AI可以创造出无数个拥有安全经验、逻辑推理、自我学习能力的机器人,且能够全天候工作。”然而,目前我国算力还不足以支撑生成式人工智能在网络安全层面的大规模应用,并且当前高算力核心技术由美国科技企业垄断,为本土网络安全大模型大规模普及和高效率运用增加难度。一方面,要加快算力基础设施建设,强化软硬件协同,构建可持续的算力基础设施体系,不断满足增长的算力需求;另一方面,攻关高算力核心技术,推动芯片发展,确保AI网络安全大模型的自主性。

三、加快推进“AI+安全”产品的落地,促进人工智能安全大模型的落地使用,强化主动网络安全防护。

应加快网络安全策略由被动防御向主动防护转变,加快“AI+安全”产品由商业领域向党政机构扩散。在“AI+安全”应用落地方面,将组织、部门按照其安全能力划分为明确的领导者和落后者,鉴于不同规模的组织面临的网络安全风险和挑战,分别设计符合其实际情况且经济可行的网络安全框架。企业需增强网络安全威胁防范意识,采取零信任原则,主动与值得信赖的AI安全供应商合作,确保最大限度地发挥AI优势,免受新的网络安全威胁。

·END·

作者:赵鹿捷、李禧玥

编辑:苏敏柔

编撰:同济大学国家创新发展研究院

监制:同济大学政治与国际关系学院、同济大学外国语学院

监审:同济大学网络空间国际治理研究基地