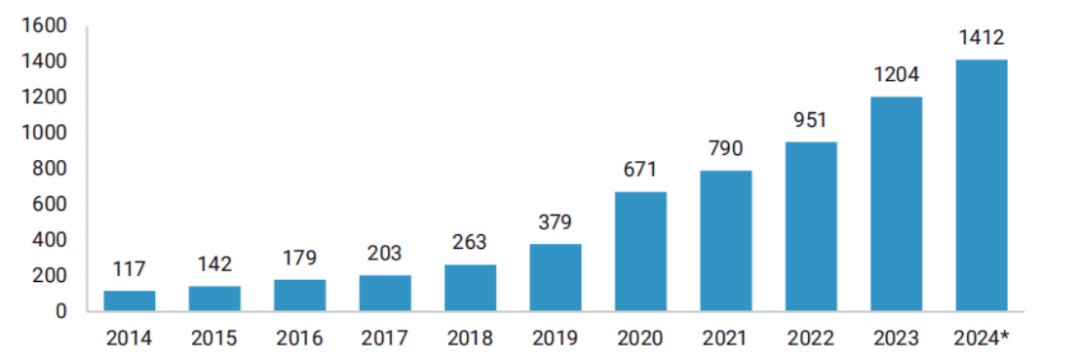

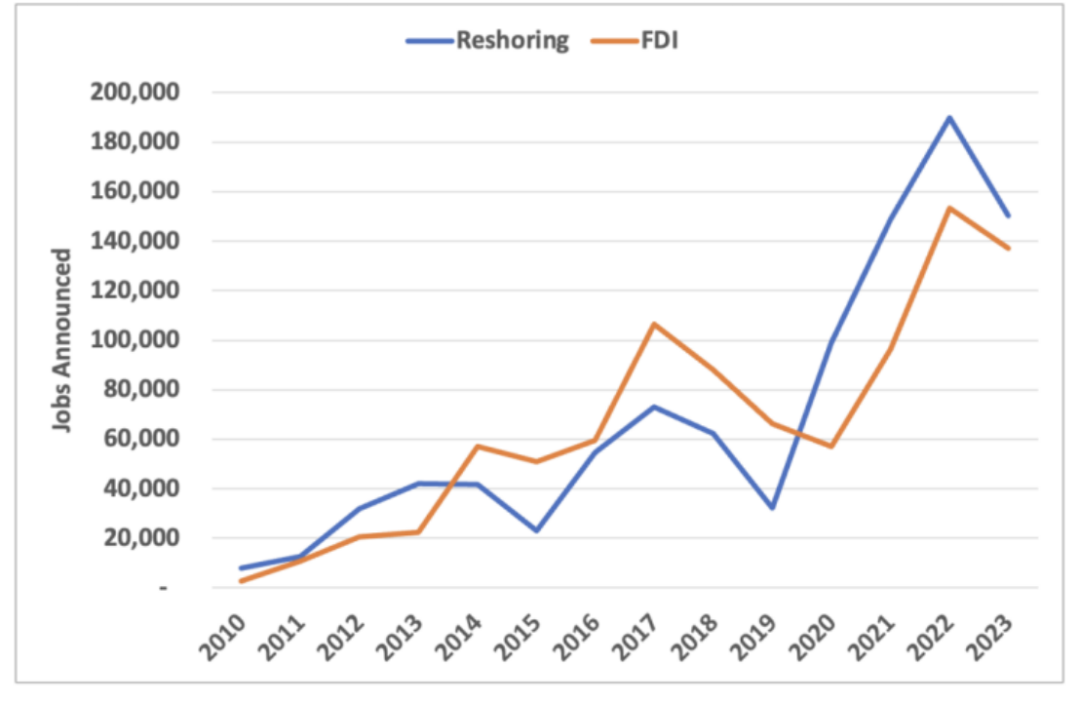

近日,美国副总统、民主党总统候选人哈里斯和美国前总统、共和党总统候选人特朗普在费城的首场电视辩论引发全网“吃瓜”热潮,双方在多个议题上展开激烈交锋,利用“稻草人谬误”等辩论技巧完成了一场所谓“双赢”的辩论秀。而在这场热闹的选举“真人秀”的同一天,美国商务部与外交关系委员会低调举办了美国首届供应链峰会,期望增强美自身供应链韧性。回看退选前的拜登,频繁推出供应链“新令”以谋求选举政治资本,当前哈里斯和特朗普的交锋也进入关键性时刻,其走向将极大影响美国重构全球供应链的战略推进。全球供应链的构建始于二战后。受和平红利和发达国家成本上涨的影响,美国开始高度垂直整合传统产业链,将低端制造环节逐渐外包给成本较低的地区。早在1963年,美国芝加哥就成立了供应链管理专业协会,通过举办论坛讨论物流、供应链领域等相关问题。1971年,美国制造首次出现贸易逆差;1979年,美国的就业人数在达到高峰后开始持续下降。20世纪80年代,美国的钢铁、机床、家具、家电等制造行业均加速离开,并带走了周边的供应链。美国跨国公司成为全球化的“急先锋”,纷纷剥离代表重资产的工厂。随后,新兴的信息科技企业开始将制造和设计分离。1984年,没有制造工厂的戴尔电脑诞生了;1985年,只做芯片设计的高通诞生了;1987年,只做芯片制造的台积电诞生了......它们共同见证了美国产业浩浩荡荡向外转移的时期。以生产要素的广泛分离为特征的国家化分工制造和离岸外包日益兴起,发展中国家利用人口红利建立大量工厂、参与全球经贸循环,逐渐形成高度依赖特定地区的生产模式。美国奥巴马政府经历金融危机,以及感受到中国跃升成为全球第二大经济体的挑战后,意识到完全基于全球化的供应链并不可靠。2012年2月,奥巴马签发《全球供应链安全国家战略》,提出培育一个弹性、韧性的全球供应链系统,此后供应链安全被视为美国国家经济和安全的核心利益之一。特朗普政府时期,美国开始意识到中国在稀土资源的重要主导权和美国关键矿物供应链的脆弱性。2017年,美国发布《保护战略矿产安全和可靠供应的联邦战略》,制定了首个关键矿物清单,并联合日本、欧盟增强关键矿产供应链安全。紧接着是通讯领域供应链。2018年,美国相继发布《美国联邦信息通信技术中来自中国供应链的脆弱性分析》《美国信息和通信技术产业供应链风险评估》等报告,分析称,中美在5G、物联网技术等方面的合作易使美通讯供应链受到攻击,提出供应链透明建设等措施。与此同时,美国围堵中国供应链的政策工具箱也日趋成熟:2018年,《出口管制改革法案》(ECRA)生效,以限制供应链关键环节的技术外流,包括实体清单、未经核实清单等;全面关税政策——对我国超过3000种、超过3000亿美元的产品加征关税。进入美国各类制裁清单的中国实体数量,截至2024年7月。美国意识到单独行动并不能快速“脱钩”,于是转入一场耗时更长的围堵战,从阻挡中国制造的上升空间,到寻求摆脱对中国制造的系统性依赖。拜登政府着力以产业政策激励来推动美国本土的“回岸制造”,《基础设施投资与就业法案》《芯片与科学法案》《通胀削减法案》,三项带有浓厚的贸易保护主义色彩的法案,以“供应链安全”的名义,在美国国会快速立法通过。然而,美国重构全球供应链缺少大量劳动力和完整的供应链生态,使其不得不投向“近岸制造”和“友岸制造”。墨西哥和加拿大成为“近岸制造”的主要回流地。墨西哥传统的电子、汽车和服装产业,借着“近岸制造”得到极大提升,2023年墨西哥已经成为美国最大的贸易伙伴。而美国自加拿大的进口额则在2022年实现了22.5%的超高增速。“友岸制造”则面向更广泛的全球盟友。针对芯片产业链,美国与日本、韩国和中国台湾建立起芯片四方联盟“Chip4”,同时联合行业巨头封锁上游半导体设备,2023年初,美国联合荷兰(先进光刻机制造商)和日本(刻蚀机制造商)对中国设备限制供给。针对汽车供应链,今年5月,拜登政府宣布在原有对华301关税基础上,进一步提高对自华进口的电动汽车等产品的关税,同时拉拢欧盟与加拿大一起应对所谓的中国“产能过剩”。而印太经济框架(IPEF)的成员国越南、印度、印尼、马来西亚、泰国等14个国家和地区则构成“亚洲替代体”,形成“去中国化”供应链。例如,苹果已相继将34家中国供应商踢出了果链,并逐渐向东南亚转移。根据美国Reshoring Initiative机构数据,美国通过近年重构全球供应链,实现国内制造业增加值小幅加速上升、制造业就业人数显著提高。从宏观数据来看,美国高举“国家安全”大旗,扰动全球产业链供应链格局,推进制造业回流的确取得一定成效。疫情之后,美国更加认识到本地生产价值,制造业回流速度(Reshoring)一直超过外国直接投资(FDI)

图片来源:Reshoring Initiative

当前正值美国大选年,美国选情一波三折。在7月枪击案后,共和党总统候选人特朗普支持率大幅上升;拜登随后宣布退出美国大选,美国副总统哈里斯“接棒”拜登成为民主党总统候选人......伴随大选竞争格局的改变,全球供应链格局的走势也更具变数。美国副总统哈里斯,作为拜登政府的关键人物,曾屡次在公众场合发表涉华供应链言论。当地时间8月19日,美国发布最新民主党纲。这份党纲在拜登政府极力推动美国供应链“去风险”、限制中国获得特定技术等方面着墨颇多。从党纲来看,盟友和伙伴关系被视为拜登政府最大的外交遗产。由此可见,即便“换登”,今后民主党也大概率继续坚持拜登执政时期的对华政策方向,延续印太经济框架和印太框架下的供应链协议,限制对华投资,加强对华出口管制,扩大实体清单名录,强化升级对中国的排挤。美国经济研究公司荣鼎集团(rhodium group)称,若哈里斯执掌白宫,可能会继续倚重美国财政部和商务部实施制裁,整合对华制裁工具箱,升级加码已有制裁措施。

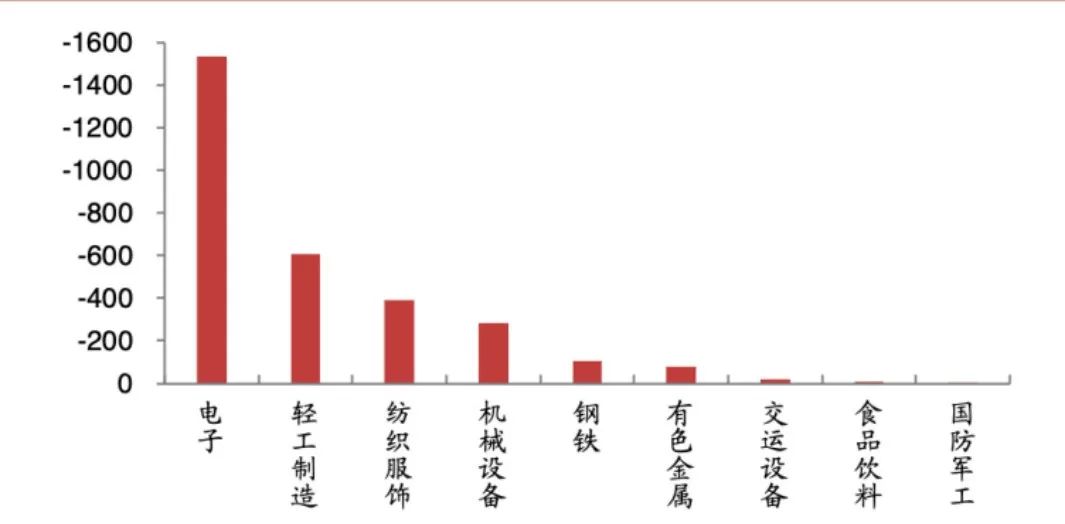

在制定供应链政策过程中,哈里斯可能更加关注盟国的反应,采取审慎、渐进的方式对付中国。一方面,继续与中国维持一种微妙的平衡,以避免过度刺激中国,招致更多报复,引发供应链走向崩溃,带来严重的经济和政治后果。另一方面,极力在美国国内多方势力寻求平衡。今年5月,美国宣布在301关税基础上对华加征系列关税的做法在美国工业界和政府之间引起不少争议,从电动汽车制造商到电力设备供应商,业界领袖们纷纷请求政府降低、推迟或取消原定的关税率,美政府在收到1000多条公众意见后,原定于8月1日生效的关税政策在7月底和8月底被两度推迟。据美国贸易代表(USTR)今日最新消息,这些关税将于9月27日生效。相比之下,特朗普可能更倾向采取强有力的方式,将右翼思想贯彻到底,更直接、全面、激进和武断地打压中国,力争“美国第一”。企业家出身的特朗普,讲究在商言商的利益思维。特朗普执政时期,主要采取单边谈判的方式实现美国经济利益的最大化,对中国的贸易制裁以关税手段为主,激进加税的行为打破了全球产业链、供应链的连贯性。一旦特朗普胜任,孤立主义思潮或将再度回归,聚焦中美贸易逆差显著的领域对更多中国商品加征关税,如纺服和电子等领域,特朗普仍主张对全球商品加税10%,对中国商品额外加税60%;针对中国电动汽车的关税甚至扬言提升至200%。同时,美国可能加强对中国高科技企业的出口管制,推动美国企业将供应链从中国转移到其他国家;禁止中国企业在美投资、开展基建工作。如此一来,中美经贸纠纷将会陡然升级,中美关系也会再起波动。此外,特朗普对环境政策的消极态度也可能导致中美在清洁能源供应链方面的合作可能性降到最低。值得注意的是,美国遏制中国的战略目标始终是一脉相承的,无论总统之位花落谁家,均不会逆转美国与中国“脱钩断链”之势,中美将进入一场持久的供应链“攻防战”。美国成熟的工业情报体系,使其很容易将中国极具科技属性的头部企业、高校和科研院所列入管制清单,掐断供应链。具体产业来看,在矿产原料方面,美国试图通过能源与关键矿产联盟、矿产安全伙伴关系等“小圈子”破坏我国关键矿产原料供应链;高精尖部件方面,我国半导体、芯片、基础元器件等长期存在较大的产业链供应链暴露风险。对此,我应发挥超大规模单一市场的优势,最大程度挖掘供应链中的超强链接力,增强我国供应链韧性。培育具有国际视野和专业技能的高素质供应链管理团队,为提升供应链竞争力和韧性提供有力支持;推动利用信息技术工具和人工智能工具建强产业链风险管理与预警系统,加强对美西方国家在半导体、生物医药、高端装备等重点领域的技术贸易政策的动态跟踪;建立重点产业链国内备份系统,通过补链、延链、强链增强供应链的完备性与自主性,以有效化解可能出现的外部断供风险。美国制造业回流看似热闹,但其主要聚集于产业塔尖,仍难建立起完整的供应链体系,我们需要警惕的是美国在东南亚、南亚、墨西哥等地区建构的“近岸”或“友岸”制造供应链,防止其逐渐侵蚀中国供应链的优势。对此,我应积极加入海外供应链阵地的建设,鼓励制造业出海,做好深度嵌入全球供应链的准备。于国家,应借助现有区域经贸合作平台与自贸区协定,加快推进中国与日韩、欧洲、东盟、中东、非洲、南美洲等地区的供应链合作关系;于企业,应主动布局、提前谋划海外市场,与当地上下游企业建立良好的合作关系,并充分发挥国内供应链优势,与国内供应商设计联合出海合作机制;于政府,需为企业出海提供合规、资金跨境流动等方面的大力支持,例如借鉴日本“产业、商社、金融”相融合的出海模式助力企业进军海外。美国在推动产能迅猛转移的过程中,墨西哥、越南、印度等地区的人口红利终将逐渐消退、技术人才的短板也逐渐露出,这些“友岸制造”的发展瓶颈为中国供应链的高级化和向上突破提供了一定的窗口期。对此,我应在迈入工业深水区阶段时,加快供应链上核心技术攻关,突破美国科技联盟的封锁。构筑核心科技人才“蓄水池”,加快建立一个具有全球竞争力的人才制度体系;推动产学研深度融合,加速科技成果转化;推动精细工业化,解决中国供应链质量不均衡的问题。美国擅长用产业成熟度来挤压中国供应链的成长,而中国制造要进入中高端价值链,当前还缺少健康的工业保障体系支撑。 中国供应链要在激烈的高科技遏制战中突围,需要从宏观规划上深度优化供应链生态,配合生产体系,建立完善的质量保障体系、计量体系以及与国际接轨的检测与认证体系,确保中国制造的高标准与高质量,增强在全球供应链中的竞争力;加强工业情报研究,以敏锐洞察国际前沿科技发展趋势与竞争格局,同时保护好自身核心技术成果。结 语

特斯拉机器人Optimus 20倍速下分拣电池的场景

在当前大国竞争加剧的背景下,技术变革更为深刻地影响着全球供应链的发展。未来,人工智能技术的快速迭代可能形成颠覆全球供应链格局的关键力量:特斯拉人型机器人Optimus在20倍速情况下仍能高质量地完全自主工作;美国先进机器人研究院的缝纫机器人项目将一件牛仔衬衫的成本压至0.33美元;全球科技企业纷纷布局“具身智能”,展现出人型机器人在制造业和供应链上的无限可能。

若人工智能和制造业融合趋势持续加强,将重新书写全球供应链的逻辑。一方面,美国可能凭借其在科技领域的领先优势,在各产业链推广应用人型机器人,缩小本国的劳动力成本劣势,迅速响应市场需求,加速“回岸制造”的进程,实现供应链的高效重组。另一方面,当人型机器人广泛地应用于东南亚、南亚等人口密集的国家时,其劳动力与成本优势可能瞬间瓦解,不仅劳动密集型产业丧失国际竞争力,甚至一些高端制造业所具备的专业人才优势也荡然无存.......新兴技术既可能是美国实现制造业全面回归的催化剂,也可能是全球供应链格局再次洗牌的新起点。这一切都有待时间的检验。

监制:同济大学政治与国际关系学院、同济大学外国语学院