5月22日,2020年政府工作报告发布。1.04万字的《报告》有哪些不容错过?新工科局邀同济大学专家带来最热解读。

1 GDP增长目标未现

石建勋

同济大学经济与管理学院经济学教授、博导,同济大学财经研究所所长、同济大学国家创新发展研究院首席专家

今年的《报告》,是自改革开放以来,首次没有提及经济增长指标及各类经济数据的一次。原因除了两会延期至5月召开外,还有疫情对我国经济的短期影响比较严重,下半年的不确定性依然存在。不设目标,不代表没有抓手,这次《报告》把“六保”(保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转)提到一个更加重要的位置,用“六保”支撑实现“六稳”(稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期),“六稳”的目的是为了“六保”,如果“六保”能达到目标,中国的经济复苏会是一个大概率事件。

李 舒

同济大学国家创新发展研究院副院长、同济大学国家现代化研究院副院长、教授

政府工作报告首次不提经济增速具体目标,是在疫情影响下,迈出破“唯GDP”论的首次尝试。《报告》采用复合型、综合性的目标描述,更切合现在的发展实际,更加科学和系统。

2 积极信号促经济复苏

石建勋

疫情不会改变中国经济的基本面,中国经济的韧性强、基础牢,在下半年会有一个不错的表现。由于国际疫情仍在继续,必然会对中国的外贸出口造成一定影响,但是这些都是可控的。发行1万亿元抗疫特别国债,地方政府专项债券3.75万亿元,这些都是积极的财政政策和货币政策,《报告》还提出政府压缩一般性预算50%以上,开源节流的措施对中国经济的全面复苏起到积极作用。

3 简短务实干实事

李舒

近5年来,政府工作报告篇幅在1.8-2万字之间,今年集中重点和焦点,精炼至1.04万字,耳目一新;以往的成绩回顾也更多被疫情防控和复工复产替代,整体风格朴素,是近年来党中央倡导“转作风、改文风、树新风”的充分体现。

政府工作报告是基层干部和人民群众观察政府执政能力和先进性的晴雨表。中央提倡“短实新”,反对“假长空”,把空谈误国、实干兴邦的理念落实到工作和行动中,要为这样的报告点赞。希望此后政府各项工作报告、会议文件、官员讲话会以此为对照,多谈现实问题,少说空话和套话。

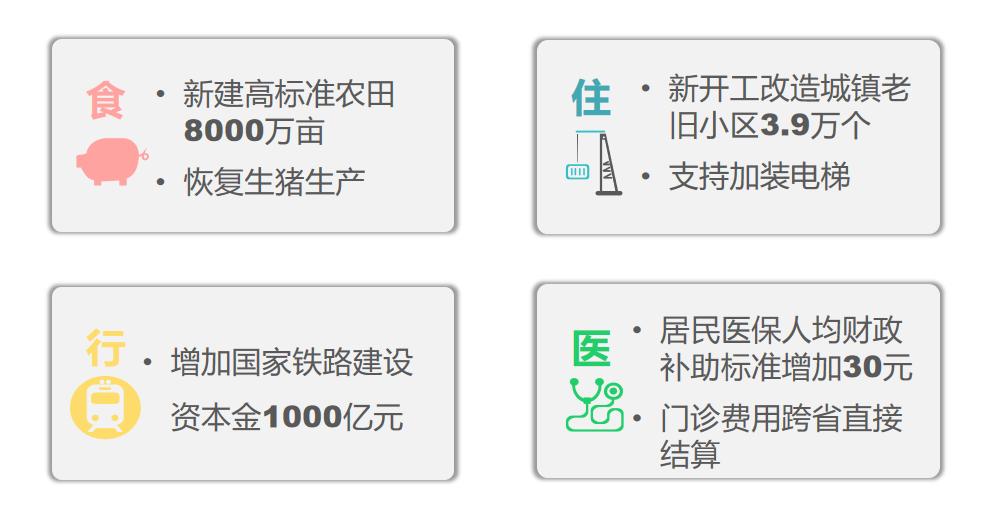

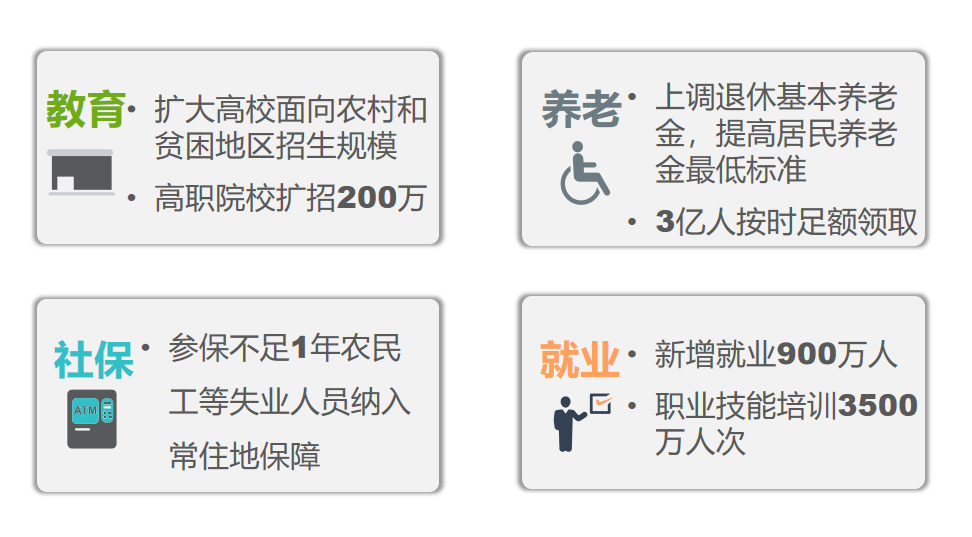

4 聚焦民生

石建勋

《报告》非常务实地聚焦了基本民生问题,值得关注的是确保全面完成脱贫攻坚战,以及确保新增900万人以上的就业保障。疫情对今年的毕业生来说是很大的挑战,但政府工作报告中有39处谈到“就业”,这样的力度是史无前例的,所以大家一定要有信心。

李舒

报告涉及多项民生问题,沿袭了近年来政府工作报告聚焦民生的传统,这在疫情背景下尤为可贵。《报告》的民生彩蛋如下:

5 应对危机

李舒

《报告》从头至尾充满了危机感,导语直接从疫情切入,工作回顾也聚焦挑战和抗疫总结,全文有6处出现“困难”一词,“挑战”一词也出现了7次。

应对危机,政府采用务实和创新的政策,聚焦开源节流和放水养鱼。首先是积极的财政政策,财政赤字规模比去年增加1万亿元,发行1万亿元抗疫特别国债。这2万亿元用改革创新的办法,直达基层,直接惠及企业和民生,充分说明中央在疫情后切实在给基层输血支持。

其次,严禁浪费,今年中央非刚性非急需的支出压减幅度超过50%,省出的资金用于疫情防控,支持打好三大攻坚战。明确了脱贫攻坚、义务教育、基本养老、城乡低保等方面的重点支出只增不减。

再次,全年为企业新增减负超过2.5万亿元,新增减税降费减税降费5000亿元,这些都是应对危机实实在在的弹药。

6 切实减负

吴 亮

同济大学国家现代化研究院执行院长、教授

疫情和经济下行双重压力下,企业尤其是中小微企业生存艰难,就此政府采取了大规模的减税降费举措。《报告》中提到,在去年减税降费2.36万亿元的基础上,今年新增减税降费2.5万亿元。除了减税降费以外,还有一些降低企业经营成本的政策,比如今年要继续降低电价,继续推动网络降费15%。在金融方面也有一系列举措,特别是在宏观政策中提出要创新直达企业的货币政策工具等。此外,今年还将安排地方政府专项债券3.75万亿元,中央预算内投资6000亿元,全力保障并扩大以新基建为代表的有效投资。

7 利好行业

李舒

民营企业将获得良好的发展环境,报告提出清理废除与企业性质挂钩的不合理规定,清偿政府机构拖欠,提出“亲清政商关系”,这些积极信号都为民营企业发展注入稳定剂和强心针。其中,房地产行业可能出现小阳春。主要体现在土地供给层面的积极信号,省级政府建筑用地拥有更大自主权,土地供给改革、农村集体建设用地入市等可能在局部出现创新试点,为土地市场多元化供给带来积极信号。数字经济、电商、在线经济被点名将会迎来巨大发展。

科技创新将进一步增强,新一轮科技体制改革,将鼓励全面“融合创新”。《报告》强调企业、社会研发机构的参与,提出加强国际合作,首倡重点项目攻关“揭榜挂帅”,谁能干就让谁干,打破身份界限,激发科技创新活力。

8 坚定全球化

吴亮

疫情后,关于去全球化和经济脱钩的讨论不绝于耳。今年的《报告》很重视对外开放。一是表明不管世界经济怎么变化,面对的外部环境多么复杂,中国政府都会坚定扩大对外开放。二是继续推进扩大出口,也要扩大进口。三是支持投资。四是我国营商环境已经有了很大改善,但还要强调持续营造市场化、法治化、国际化营商环境,对标国际,打造一视同仁的营商环境。

《报告》提到了扩大内需,这里的内需和外需不是一个简单的零和博弈的关系,我国现在进出口总额已经占到GDP的30%左右,内外需两个市场是相互促进和融合的。现在的中国是全球工业产业链最完备的国家,是全球120多个国家的最大贸易伙伴,扩大内需的市场是面向世界的大市场,扩大内需的最终目标是惠及各国企业及全球市场的,所以全球化是中国坚定的发展方向。

9 法治解决香港问题

姚旭

同济大学国家现代化研究院研究员

关于香港问题,今年《报告》简明扼要指出建立健全特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制。22日上午,十三届全国人大三次会议听取了全国人大常委会副委员长王晨关于全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定草案的说明。

草案的发布,意味着中央政府将从法理上掐灭乱港反中分子的阴谋暴乱,支持“东方明珠”发展经济、改善民生,更好融入国家发展大局。根据香港基本法第十八条,只有香港基本法“附件三”中所列明的、不属于香港特区自治范围的全国性法律才可以在香港特区内实施,因此由全国人大常委会法制工作委员会拟订的“港版国安法”,遵循宪法和香港基本法的规定,已经正式开始立法程序。

10“两新一重”

本局贴牌小广告:今年《报告》提到“两新一重”建设,即新型基础设施建设、新型城镇化建设和传统的“铁公机”、水利等重大工程建设,同济大学国家现代化研究院的重点课题一直聚焦该领域。